Die richtige Heizung im Neubau – gesetzliche Vorgaben & Heizsysteme im Vergleich

Die meistgewählte Heizung im Neubau ist die Wärmepumpe. Aber auch Pelletheizungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Wir stellen vor, welche gesetzlichen Vorgaben Sie bei der Auswahl einer Heizung im Neubau beachten müssen und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Heizsysteme haben.

Verpflichtung zum Einsatz erneuerbarer Energien nach dem GEG

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt vor, dass bei Errichtung eines neuen Gebäudes erneuerbare Energien anteilig genutzt werden müssen.

Durch die GEG-Novelle gelten ab nächstem Jahr gesonderte Vorgaben für die Heizungswahl. Ab 2024 muss so jede Heizung in reinen Neubaugebieten zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für Neubauten außerhalb von Neubaugebieten müssen Sie diese Vorgabe erst ab Mitte 2026 (Großstädte) bzw. Mitte 2028 (kleinere Städte) einhalten.

FÜR NEUBAUTEN, die DIe 65 %-Regelung Einhalten mÜssen Gilt:

Die Heizungswahl ist technologieoffen. Hausbesitzer*innen können zwischen verschiedenen Technologien und Lösungen wählen:

- Anschluss an ein Wärmenetz

- elektrische Wärmepumpe

- Stromdirektheizung

- Biomasseheizung

- Hybridheizung (Kombination aus Erneuerbaren-Heizung und Gas- oder Ölkessel)

- Heizung auf der Basis von Solarthermie und „H2-Ready“-Gasheizungen (Heizungen, die auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar sind). Achtung: Hier muss allerdings ein rechtsverbindlicher Investitions- und Transformationsplan für eine entsprechende Wasserstoffinfrastruktur vor Ort vorliegen.

- Auch jede hier nicht genannte Heizung auf der Grundlage von Erneuerbaren Energien bzw. eine Kombination unterschiedlicher Technologien ist erlaubt, hier muss jedoch ein Nachweis erbracht werden, dass diese mit zu min. 65 % erneuerbaren Energien betrieben wird.

SONSTIGE NEUBAUTEN

Für Neubauten, die die 65 %-Regelung noch nicht beachten müssen, gilt dennoch die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien. Folgende Vorgaben gelten hier:

Solare Strahlungsenergie (Solarthermie)

Entscheiden Sie sich für die Nutzung solarer Strahlungsenergie und damit für eine Solarthermieanlage, muss die Anlage den Wärme- und Kältebedarf des Gebäudes zu mindestens 15 % decken. Zudem sollten mindestens 0,04 m² Solarthermie pro Quadratmeter Nutzfläche installiert sein (bzw. 0,03 m² bei Wohngebäuden mit mehr als 2 Wohnungen).

Nutzfläche = Anteil der Fläche des Gebäudes, der entsprechend dem Gebäudezweck genutzt wird. Daher gehören Verkehrsflächen wie das Treppenhaus und der Flur sowie Funktionsflächen (z.B. Heizungsraum) nicht zur Nutzfläche.

Biomasse (z.B. Pelletheizung)

Auch mit Biomasse wird die Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien erfüllt. Dabei muss bei Nutzung fester Biomasse, wie es bei einer Pelletheizung der Fall ist, mindestens 50 % des Wärme- und Kältebedarfs gedeckt werden.

Umweltwärme oder Geothermie (Wärmepumpe)

Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung von Umweltwärme oder Erdwärme (Geothermie). Meist geschieht dies durch die Installation einer Wärmepumpe. Hier ist der Wärme- und Kältebedarf mindestens zur Hälfte zu decken. Bei Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, der am häufigsten installierten Wärmepumpenart, muss die Wärmepumpe außerdem eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,5 aufweisen.

Die Kombination verschiedener erneuerbarer Energien ist ebenfalls zulässig.

Ersatzmaßnahmen

Die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien kann auch durch Ersatzmaßnahmen erfüllt werden. Etwa, wenn mindestens 50 % der Wärme und Kälte aus KWK-Anlagen oder Anlagen zur Nutzung von Abwärme stammen. Als Ausgleich können auch Energiesparmaßnahmen gelten, wenn durch diese die Vorgaben des GEG an die Dämmung und den Primärenergiebedarf um mindestens 15 % unterschritten werden.

Sie möchten mehr zum Thema erneuerbare Energien erfahren? Mit dem Wegatech-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden.

Sie möchten mehr zum Thema erneuerbare Energien erfahren? Mit dem Wegatech-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden.

Vorgaben des GEG zum Wärmeschutz

Die Bundesregierung strebt bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand an. Um dieses Ziel zu erreichen, macht sie im Gebäudeenergiegesetz auch Vorgaben zur Energieeffizienz beim Bau von Gebäuden. Diese werden regelmäßig angepasst und verschärft.

Für typische Einfamilienhäuser gelten nach dem GEG aktuell folgende Vorschriften (individuelle Werte ergeben sich aus dem Referenzgebäudeverfahren):

- Primärenergiebedarf (PE) ≤ 51 kWh/(m2*a)

- Spezifischer Transmissionswärmeverlust (HˈT) ≤ 0,368 W/(m2*k)

Mit dem Transmissionswärmeverlust ist Wärme gemeint, die durch die Gebäudehülle entweicht. Durch eine ausreichend dicke Dämmschicht an der Außenwand oder Decke des Gebäudes, etwa mit Styropor, kann der Transmissionswärmeverlust reduziert und auf ein zulässiges Niveau gebracht werden.

Der Primärenergiebedarf gibt an wie viel Energie dem Gebäude zugeführt werden muss, um den Energiebedarf zu decken. Neben dem Energiebedarf des Gebäudes wird jedoch auch der Aufwand, der zur Bereitstellung der Energie nötig war, einbezogen. Hierbei wird jedem Energieträger ein sogenannter Primärenergiefaktor zugeordnet, der eine Aussage über das Verhältnis von eingesetzter Primärenergie und nutzbarer Endenergie macht.

Zur Schätzung ihres Primärenergiebedarfs multiplizieren Sie einfach Ihren jeweiligen Endenergiebedarf mit dem Primärenergiefaktor des eingesetzten Energieträgers Ihres Heizsystems.

Primärenergiebedarf = Primärenergiefaktor x benötigte Endenergie

Primärenergiefaktoren verschiedener Energieträger:

- Erneuerbare Energie (Solarenergie, Umgebungswärme): 0

- Holz: 0,2

- Biogas: 1,1

- Erdgas, Flüssiggas: 1,1

- Steinkohle und Braunkohle: 1,1 bzw. 1,2

- Strom: 1,8

Der Primärenergiebedarf wird im GEG nach dem sogenannten Referenzgebäudeverfahren bestimmt. Hierbei dient der Primärenergiebedarf eines dem realen Gebäude in Bauart und Geometrie entsprechendem Referenzgebäudes als Vorgabe. Seit der EnEV 2016 (Vorgangsregelung vor GEG 2020) muss der Primärenergiebedarf um 25% niedriger sein als der des Referenzgebäudes, das heißt der für das Referenzgebäude ermittelte Primärenergiebedarf wird mit 0,75 multipliziert.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) lässt Bauherren bewusst Gestaltungsfreiraum und schreibt keine bestimmte Technologie vor. Die Vorgaben können entweder durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien oder durch eine hohe Wärmedämmung erreicht werden. So können sich verschiedene Technologien in der Praxis erproben.

KfW-Effizienzhaus-Standards

Wer ein bisschen mehr machen möchte als im GEG vorgeschrieben, kann sich für den Bau eines KfW-Effizienzhauses entscheiden und so Zugang zu Förderprogrammen der KfW Bank erhalten. Derzeit wird nur die KfW-Effizienzhausklasse 40 gefördert. Hier muss das Gebäude jedoch zusätzlich in seinem Lebenszyklus so wenig CO2 ausstoßen, dass die Anforderung an Treibhausgasemissionen des „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude Plus“ erfüllt werden und das Gebäude darf nicht mit Öl, Gas oder Biomasse beheizt werden.

Die Zahlenwerte des KfW-Effizienzhaus-Standards geben an wie viel Prozent des im GEG maximal zulässigen Primärenergiebedarfs das Gebäude haben darf um den jeweiligen Standard zu erreichen. Hinzu kommen weitere Anforderungen an das Gebäude, unter anderem ein maximaler Transmissionswärmeverlust.

Welche Heizung eignet sich im Neubau?

Wärmepumpe

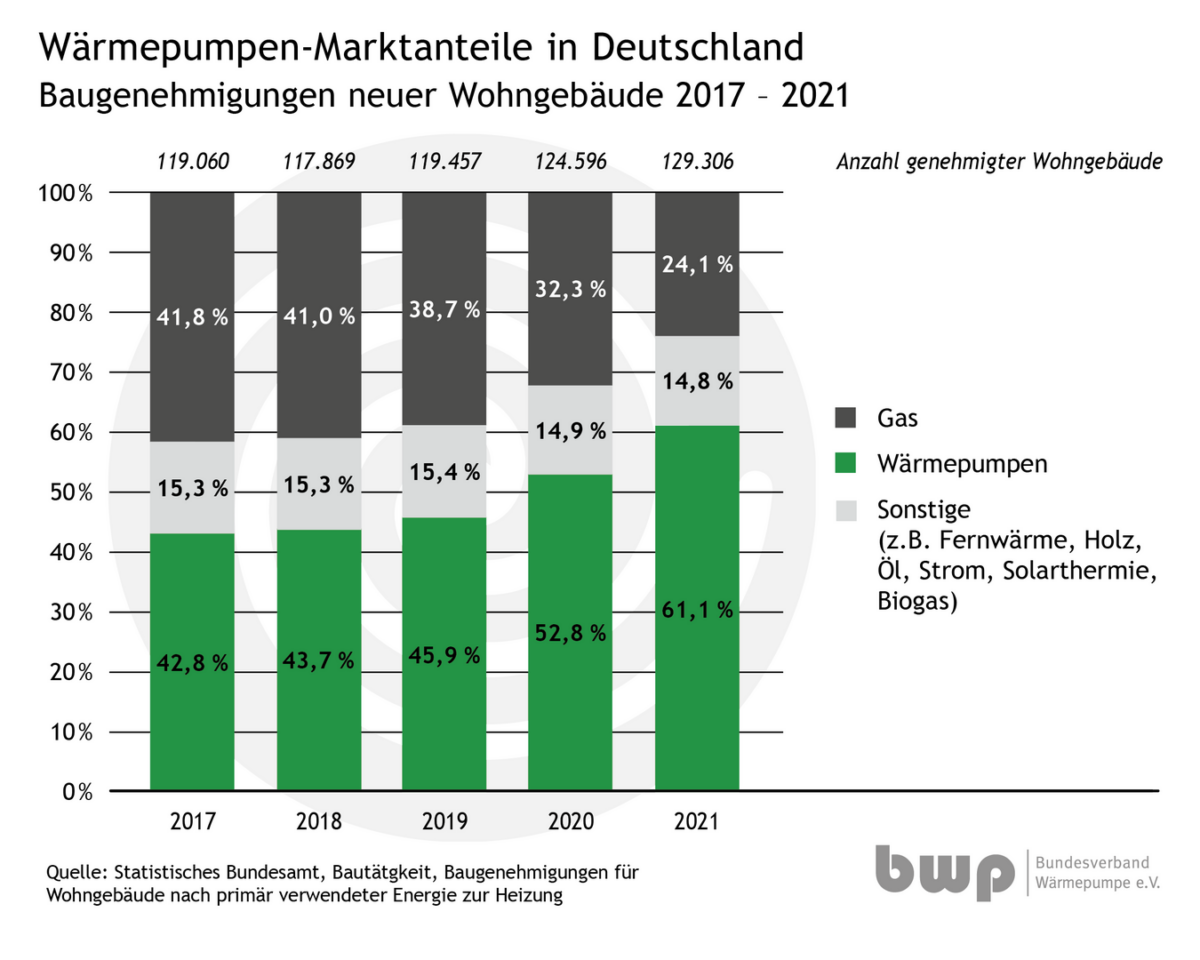

Aktuell sind Wärmepumpen die beliebteste Art der Heizung im Neubau.

Bereits heute werden weit über 50 % aller Neubauten mit Wärmepumpen ausgestattet, und das nicht ohne Grund. Eine Wärmepumpe ist klimaschonend, denn die zum Heizen benötigte Wärme wird aus der Umgebung gewonnen. Zwar sind Wärmepumpen in der Anschaffung teurer als eine konventionelle Gasheizung, dafür verursachen sie allerdings geringe Wartungskosten und können durch ihre Effizienz die jährlichen Heizkosten spürbar senken. Zudem können Wärmepumpen durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert werden.

Biomasseheizung

Eine Biomasseheizung nutzt pflanzliche und tierische Naturprodukte und gewinnt durch ihre Verbrennung Energie. Biomasseheizungen können mit festen oder flüssigen Brennstoffen betrieben werden. Am beliebtesten sind Biomasseheizungen, die mit Holz betrieben werden, allen voran die Pelletheizung. Holz ist ein sehr kostengünstiger Brennstoff, daher sind die Betriebskosten für eine Pelletheizung vergleichsweise niedrig. Auch haben Pelletheizungen eine sehr gute Ökobilanz.

Viele Hausbesitzer*innen zögern bei der Anschaffung dennoch, denn eine Biomasseheizung benötigt ein Lager zur Aufbewahrung des Brennstoffes und in manchen Fällen muss der Kessel manuell nachbefeuert werden. Auch muss regelmäßig Asche entfernt werden. Eine Biomasseheizung ist vergleichsweise teuer. Durch die niedrigen Betriebskosten rechnet sich die Anschaffung im Laufe der Jahre allerdings.

Pelletheizung

Moderne Pelletheizungen kommen im Gegensatz zu anderen Biomasseheizungen ohne das manuelle Nachfüllen von Holz aus. Neben dem Pelletkessel wird hierzu meist noch ein zusätzliches Pelletlager und eine Fördereinrichtung zum Pellettransport benötigt. Um eine Pelletheizung installieren zu können, sollten Sie daher einen großen Keller besitzen. Überschlagsweise läßt sich der Raumbedarf für eine Pelletheizung wie folgt ermitteln: Raumbedarf (m³) = Heizlast (kW) * 0,9

Mikro-BHKW

Mikro-Blockheizkraftwerke (Mikro-BHKW`s) versorgen Ein- und Zweifamilienhäuser mit Wärme und Strom. Die gleichzeitige Erzeugung von Strom- und Wärme ermöglicht eine hohe Effizienz. So wird etwa 90% des Brennstoffs in nutzbare Energie umgewandelt. Zumeist wird ein Mikro-BHKW mit günstigem Erdgas betrieben, aber auch Heizöl oder Pflanzenöl können genutzt werden. Erfolgt der Betrieb ausschließlich mit Erdgas, muss nach dem EEWärmeG mindestens 50% des Wärmeenergiebedarfs durch das BHKW gedeckt werden.

Mikro-BHKW`s werden nur sehr selten in Ein- und Zweifamilienhäusern verwendet, da sich BHKW`s am besten für Gebäude mit einem konstanten Wärme- und Strombedarf eignen (z.B. Krankenhäuser). Ein Mikro-BHKW kostet etwa 20.000 €.

Gas-Brennwertheizung mit Solarthermie

Die Kombination aus Gas-Brennwertheizung und Solarthermie war langezeit eine beliebte Heizung im Neubau, denn Gas- als auch Solarthermieheizungen sind relativ kostengünstig in der Anschaffung und durch die Solarthermie wurden die gesetzlichen Vorgaben zu erneuerbaren Energien erfüllt. Durch die steigenden Kosten für fossile Energieträger ist die Anschaffung einer Gasheizung im Neubau jedoch nicht mehr empfehlenswert. Hinzu kommt: Künftig (s.o.) müssen neue Heizungen mit 65 % erneuerbare Energien betrieben werden. Die Kombination Solarthermie und Gasheizung ist dann nur noch zulässig, wenn eine „H2-Ready“-Gasheizung (Heizung, die auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar ist) verbaut wird.

Übersicht beliebter Heizungen im Neubau

| Luft-Wasser- Wärmepumpe | Pelletheizung | |

|---|---|---|

| Anschaffungskosten | 20.000 € – 35.000€ | 25.000€ – 35.000€ |

| Betriebskosten | € | € |

| Klimabilanz | 100 g/kWh | 27 g/kWh |

| Platzbedarf | gering | 5-7m³ für Pelletlager |

| Voraussetzungen | gedämmtes Haus, Platz für Außeneinheit | Platz für Pelletlager, ggf. Pellets nachfüllen |

Hinweis: Die Inhalte des Artikels wurden nach sorgfältiger Recherche zusammengetragen. Trotzdem können sich die Gesetze stetig ändern. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Wegatech bezüglich der in diesem Dokument getroffenen Aussagen keine Haftung übernehmen kann.

In nur 5 Minuten Angebot für Ihre Wärmepumpe erhalten

Das könnte Sie auch interessieren

Sie möchten mehr zum Thema erneuerbare Energien erfahren? Mit dem Wegatech-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden.