Solarpflicht in Deutschland – diese Regelungen gelten seit anfang 2024

Die Solarpflicht ist eines der meist diskutierten Instrumente, wenn es um das Erreichen der Pariser Klimaziele geht. Doch was genau versteht man überhaupt unter der Solarpflicht? Kommt sie bundesweit auch für private Neubauten? Und wer zahlt für all die neuen PV-Anlagen? In diesem Artikel erfahren Sie es.

Was bedeutet “Solarpflicht” überhaupt?

Unter der Solarpflicht oder auch der solaren Baupflicht versteht man die gesetzliche Vorgabe zum Einbau von Photovoltaikanlagen oder Solarthermie auf Neu- und Bestandsgebäuden. Mit dieser Pflicht möchte der Gesetzgeber den Ausbau der regenerativen Energien maßgeblich beschleunigen. Bisher gilt die Solarpflicht allerdings nur in einzelnen Kommunen oder Bundesländern.

Tatsächlich wäre die Solarpflicht ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität 2045. Kritik am angedachten Gesetz gibt es trotzdem, besonders wenn es um die allgemeine Finanzierung oder auch die Realisierung auf Mietshäusern geht. Wie genau eine solche Verpflichtung am Ende aussehen soll und inwieweit auch Altbauten mit einbezogen werden, ist allerdings noch weitestgehend unklar.

Fest steht jedoch, dass die Möglichkeiten zur Erfüllung einer Solarpflicht noch nie so vielfältig waren wie heute. Dank stetig sinkender Modulpreise und großzügiger Förderangebote für Stromspeicher rechnen sich Photovoltaikanlagen immer früher. Des Weiteren ermöglichen Mietmodelle für Solaranlagen eine flexible Finanzierung ohne zusätzliche Anschaffungskosten.

Wo ist die Solarpflicht 2024 bereits in Kraft?

2022 hat Baden-Württemberg als erstes großes Bundesland die Solarpflicht für Wohngebäude eingeführt. Alle neuen Nichtwohngebäude und Wohngebäude müssen inzwischen verpflichtend eine Solaranlage installieren. Die solare Baupflicht gilt seit 2023 ebenfalls für die Dachsanierung bestehender Gebäude. Auch in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen gilt eine Solarpflicht für Wohngebäude.

In den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bayern und NRW gelten bereits abgeschwächte Varianten der Solarpflicht. In Rheinland-Pfalz und Niedersachsen sind bisher nur gewerblich genutzte Gebäude sowie Parkplatzflächen mit inbegriffen. Auch Schleswig-Holstein hat seit 2023 eine Solarpflicht für den Neubau und die Sanierung von Nichtwohngebäuden. Hier müssen außerdem Parkplätze mit mehr als 100 Stellplätzen mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden.

In Bayern greift eine Solardachpflicht für neue Gewerbe- und Industriegebäude und für sonstige Nicht-Wohngebäude. Wann und ob die solare Baupflicht hier auch auf Wohngebäude erweitert wird, bleibt offen. NRW hat seit 2023 eine Solarpflicht für alle neuen öffentlichen Liegenschaften (Schulen, Veranstaltungshallen, Schwimmbäder, etc.) und seit 2024 auch für gewerbliche Neubauten. 2025 wird die Pflicht dann auch auf private Neubauten und 2026 schließlich auch auf private und gewerbliche Dachsanierungen ausgeweitet.

Die Landesregierung in Hessen plant derzeit lediglich eine Pflicht für landeseigene Gebäude und Parkplätze. Auch in Sachsen ist eine schrittweise Einführung der Solarpflicht im Gespräch.

Auf kommunaler Ebene war Waiblingen 2006 die erste deutsche Stadt, die eine Solarpflicht für Neubauten einführte. Seitdem haben verschiedene Kommunen wie Tübingen, Amberg, Marburg und Neu-Ulm eine Pflicht zum Einbau von Solaranlagen. Auch die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn hat inzwischen eine Solarpflicht.

In 5 Minuten Solaranlage planen – nachhaltig und kostengünstig

Die Solarpflicht – Übersicht nach Bundesland

Kommt bald auch die bundesweite Solarpflicht?

Die Ampel-Koalition möchte eine bundesweite Solarpflicht für Photovoltaik auf gewerblichen Neubauten einführen. Für private Neubauten heißt es nur, dass Solar soll dort “die Regel werden” soll. Auch im Bestand ist die nachträgliche Installation einer Solaranlage bisher nicht verpflichtend.

Ob und in welcher Form eine umfassende bundesweite Solarpflicht für alle Gebäude kommen wird, ist damit weiterhin unklar. Fakt ist allerdings, dass das Thema in den kommenden Jahren ein wichtiger Baustein zum Erreichen der Klimaneutralität werden dürfte. Eine Regelung auf Bundesebene hätte den Vorteil, dass man deutschlandweit einheitliche Maßnahmen hätte und Solar deutlich schneller und unkomplizierter ausbauen könnte.

Wie groß ist Deutschlands Solarpotenzial?

Der schnelle und großflächige Ausbau von Solar- und Windenergie in den kommenden Jahren wird entscheidend sein, wenn Deutschland sein selbst gesteckten Klimaziele erreichen möchte. Gerade beim Ausbau von Solaranlagen auf privaten und gewerblichen Gebäuden sehen viele Expert*innen noch enormes Verbesserungspotential.

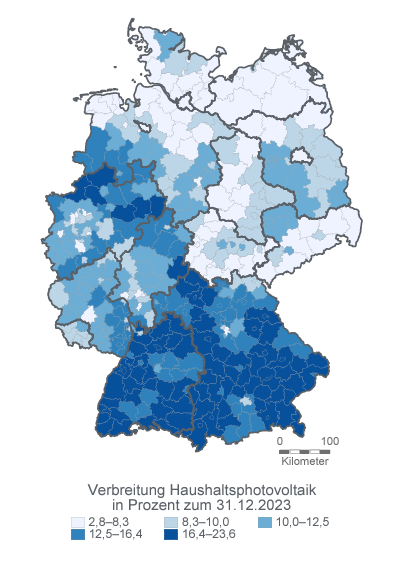

Eine Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Research) zeigt zudem auf, dass es beim Ausbau von Photovoltaik im privaten Bereich nach wie vor große regionale Unetrschiede gibt. So liegt die Abdeckung von privaten PV-Anlagen im Süden Deutschlands schon heute bei mehr als 20 %, während gerade im Norden und Osten Deutschlands noch deutliche Luft nach oben ist. Hier liegt die Abdeckung mit Photovoltaik nämlich so gut wie überall bei unter 10 %: und das, obwohl auch im Norden und Osten Deutschlands durchaus gute Voraussetzungen für den Betrieb von PV-Anlagen gebeben sind. Ob eine Solarpflicht in den betroffen Bundesländern Abhilfe leisten würde, hat die Studie der KfW allerdings nicht untersucht.

Möchte Deutschland seine selbst gesteckten Klimaziele erreichen, muss beim Photovoltaik Ausbau jetzt also Tempo aufgenommen werden. Die Ampel Koalition strebt bis 2030 200 GW installierte Photovoltaik-Leistung an. Hierzu wäre ein Zubau von ca. 15 GW jährlich notwendig. Zum Vergleich: 2022 wurden nur 7,5 GW Photovoltaik installiert. 2023 waren es allein schon bis Oktober knapp 12 GW. Somit steigt der Zubau zwar deutlich, um die nötige Ausbaugeschwindigkeit zu erreichen, muss aber noch zugelegt werden. Eine Solarpflicht für Neu- und Bestandsbauten könnte hier sicher helfen.

Was kostet die Solarpflicht?

Mit einer bundesweiten Solarpflicht kämen auf die Bauträger künftig wohl Mehrkosten zwischen 10.000 und 25.000 € zu. So viel kostet eine schlüsselfertige PV-Anlage für eine Einfamilienhaus aktuell durchschnittlich. Das einige Bauträger vor diesen zusätzlichen Kosten zurückschrecken könnten, ist verständlich. Entsprechend müssen gemeinsam mit der Solarpflicht auch passende staatliche Förderungen eingeführt werden. Die Stadt Bonn beispielsweise bezuschusst den Bau einer Solaranlage im Rahmen ihrer Gesetzgebung mit 200 € pro Kilowatt Peak.

Der große Vorteil einer Solaranlage ist allerdings: Dank einer Kombination aus Stromkostenersparnis und Einspeisevergütung können Eigenheimbesitzer*innen ihre Investitionskosten für die Solaranlage nach aktuell ca. 10 Jahren im Betrieb wieder ausgleichen. Mit entsprechender Förderung kann die Amortisationszeit sogar noch weiter sinken.

Fazit: Wie sinnvoll ist die Solarpflicht?

Bei der Solarpflicht ist es wie bei jeder anderen gesetzlichen Verpflichtung: Es wird angeregt und hitzig darüber diskutiert. Fest steht allerdings, dass Deutschland beim Ausbau der Photovoltaik ordentlich Tempo aufnehmen muss, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Des Weiteren wird die mögliche Einführung einer privaten Solarpflicht nicht ohne zusätzliche Förderung funktionieren. Städte wie Bonn gehen hier mit gutem Beispiel voran.

Kritik an der Solarpflicht kommt dabei sowohl von Bauträgern als auch von privaten Hausbauern, die die zusätzlichen Investitionskosten scheuen. Hier wird jedoch stets vergessen, dass mit der Installation einer PV-Anlage und der daraus resultierenden Stromkostenersparnis auch erhebliche finanzielle Vorteile einhergehen. Von der größeren Unabhängigkeit und dem aktiven Beitrag zum Klimaschutz mal ganz zu schweigen.

In 5 Minuten Solaranlage planen – nachhaltig und kostengünstig

Das könnte Sie auch interessieren

Sie möchten mehr zum Thema Photovoltaik erfahren? Mit dem Wegatech-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden.