Wie funktioniert eine Wärmepumpe? – Funktion & Aufbau einfach erklärt

Wärmepumpen sind spätestens seit diesem Jahr in aller Munde. Doch wie funktioniert eine Wärmepumpe eigentlich? Und wie steht es um die Funktionalität einer Luft-Wasser-Wärmepumpe an besonders kalten Tagen? Diese und noch viele weitere Fragen zur Funktionsweise einer Wärmepumpe beantworten wir in diesem Artikel.

Was ist eine Wärmepumpe?

Die Wärmepumpe ist eine moderne Heizung, welche die Energie der Umwelt zum Heizen nutzt. Vom Prinzip her funktioniert die Wärmepumpe dabei wie ein umgekehrter Kühlschrank. Das heißt: Statt den Lebensmitteln im Inneren Energie zu entziehen und diese in Form von Wärme nach außen zu leiten, entzieht die Wärmepumpe der Umgebung Energie und leitet diese ins Innere des Hauses, wodurch sie für Warmwasser und eine warme Heizung sorgt.

Bei den verschiedenen Energiequellen, die die Wärmepumpe „anzapfen“ kann, handelt es sich um die Umgebungsluft, das Erdreich oder das Grundwasser. Jede Energiequelle hat dabei ein unterschiedlich hohes Energielevel, grundsätzlich eignen sich aber alle drei, um ein ganzes Haus mit Wärme zu versorgen. Da Wärmepumpen gänzlich auf fossile Rohstoffe verzichten, werden sie oft auch als besonders umweltfreundliche und nachhaltige Heizung bezeichnet.

Aufbau und Prinzip einer Wärmepumpe

Bevor man die Funktionsweise einer Wärmepumpe nachvollziehen kann, muss man erst einmal den Aufbau der modernen Heizung kennen. Denn nur durch das Zusammenspiel aller Komponenten entfaltet die Wärmepumpe ihr volles Potenzial. Die drei wichtigsten Teile des Wärmepumpensystems sind:

- Die Wärmequellenanlage, die der Umgebung (Luft, Erdreich, Grundwasser) Energie entzieht.

- Die Wärmepumpe, die die aufgenommene Umweltwärme nutzt, um Warmwasser zu erzeugen.

- Das Wärmeverteilsystem, welches das Warmwasser im Haus verteilt oder für die spätere Nutzung zwischenspeichert.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

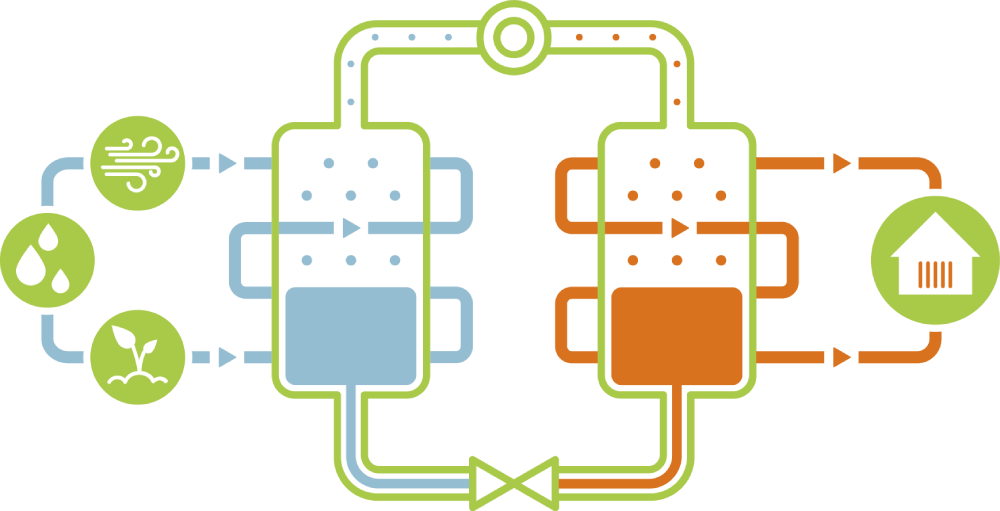

Wärmepumpen gewinnen Energie aus der Umgebung und nutzen diese, um im Haus zu heizen oder Warmwasser aufzubereiten. Allerdings hat die Umgebungsenergie kein ausreichend hohes Temperaturniveau, um sie direkt zu Heizzwecken zu nutzen. Daher läuft im Inneren der Wärmepumpe ein thermodynamischer Prozess ab, der die aufgenommene Energie auf ein höheres Temperaturniveau hebt. Dieser Prozess besteht aus vier Schritten und kann als Kreislauf verstanden werden:

Schritt 1 – Verdampfen

Die aus der Umgebung aufgenommene Energie wird im ersten Schritt des Prozesses in den Verdampfer geleitet. Dort trifft die Energie auf ein flüssiges Kältemittel (oftmals Propan), welches schon bei sehr niedrigen Temperaturen verdampft.

Schritt 2 – Verdichten

Nachdem das Kältemittel verdampft ist, wird es in den Verdichter geleitet. Dort wird der Kältemitteldampf verdichtet, wodurch die Temperatur des Dampfes noch einmal weiter ansteigt.

Gut zu wissen: Eine Kilowattstunde Wärme aus einer Wärmepumpe setzt sich zu ca. 75 % aus Umgebungsenergie und zu ca. 25 % aus elektrischer Energie zusammen. Diese 25 % elektrische Energie werden größtenteils für den Betrieb des Verdichters benötigt. Je weniger Arbeit der Verdichter also leisten muss, desto weniger Strom wird benötigt und desto geringer fallen auch die Strom- bzw. Heizkosten aus.

Schritt 3 – Energie übertragen

Im nächsten Schritt fließt der heiße und verdichtete Kältemitteldampf zum sogenannten Verflüssiger. Hier wird die Energie des Kältemittels über einen Wärmetauscher an das Heizsystem übertragen, wodurch sich das gasförmige Kältemittel wieder verflüssigt. Die abgegebene Wärme kann nun direkt zu Heizzwecken genutzt oder im Warmwasser- oder Pufferspeicher der Wärmepumpe zwischengespeichert werden.

Schritt 4 – Entspannen

Nachdem das Kältemittel seine Energie abgegeben und sich wieder verflüssigt hat, fließt es zurück in den Verdampfer. Auf dem Weg dorthin wird es noch durch ein Expansionsventil geleitet, in welchem sich das Kältemittel noch weiter ausdehnt bzw. entspannt. Durch diesen Schritt sinkt die Temperatur des flüssigen Kältemittels noch einmal weiter ab, wodurch es zu Beginn des Kreislaufs wieder mehr Energie aus der Umgebung aufnehmen kann.

In nur 5 Minuten Angebot für Ihre Wärmepumpe erhalten

Umweltfreundlich heizen mit Strom – wie funktioniert das?

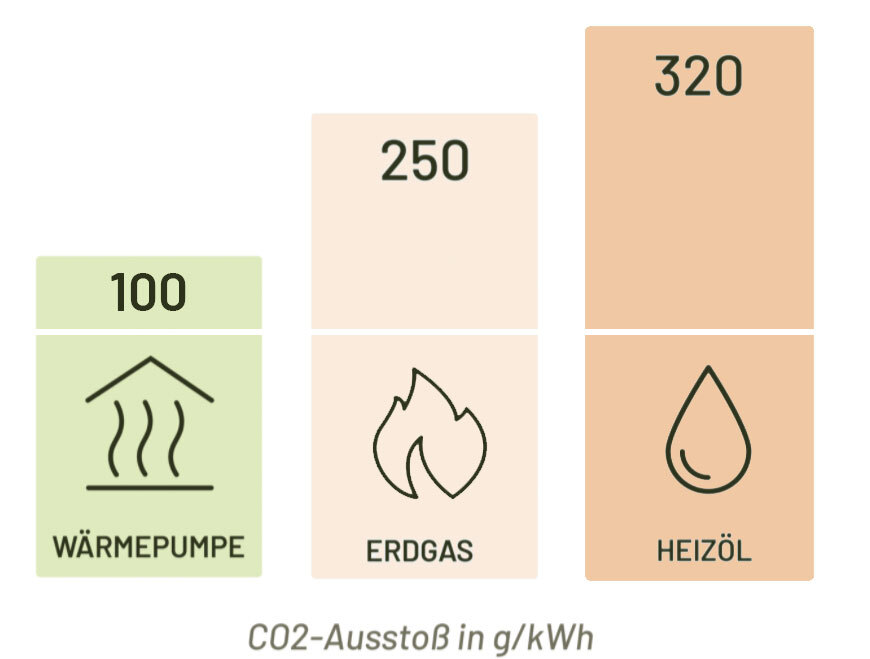

Wie oben erwähnt, wird zum Verdichten des gasförmigen Kältemittels Strom benötigt. Dieser macht damit ca. 25 % der Energie aus, die eine Wärmepumpe benötigt, um eine Kilowattstunde Wärme zu erzeugen. Damit sind Wärmepumpe im Vergleich zu fossilen Öl- oder Gasheizungen immer noch um einiges umweltfreundlicher, selbst wenn die elektrische Energie nicht aus einer eigenen Solaranlage kommt oder über einen Ökostrom-Tarif bezogen wird. Nutzen Hausbesitzer*innen hingegen eine dieser beiden umweltfreundlichen Varianten, kann mit einer Wärmepumpe sogar theoretisch emissionsfrei geheizt werden.

Die verschiedenen Wärmepumpen und ihre Funktionsweise

Die Umwelt bietet diverse, unerschöpfliche Energiequellen. Im Falle der Wärmepumpe lauten diese Energiequellen Luft, Erde und Wasser. Die Funktionsweise der verschiedenen Wärmepumpenarten ist dabei identisch, nur die Energiegewinnung sowie die Effizienz unterscheiden sich je nach Art der Wärmepumpe.

Wie funktioniert eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?

Luft-Wasser-Wärmepumpen sind seit Jahren die beliebtesten Wärmepumpen in Deutschland – und das zurecht. Da diese Art der Wärmepumpe ihre Energie nämlich aus der Umgebungsluft zieht, sind keine aufwändigen Erdarbeiten zur Erschließung der Energiequelle nötig. Stattdessen saugt ein Ventilator in der Außeneinheit die Umgebungsluft an, entzieht dieser ihre Energie und gibt die kühlere Luft dann wieder an die Außenwelt ab.

Wie gut funktioniert eine Luft-Wasser-Wärmepumpe an kalten Tagen?

Da die Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Energie aus der Umwelt angewiesen ist, fragen sich viele Hausbesitzer*innen: Wie gut funktioniert diese Wärmepumpe eigentlich an kalten Wintertagen? Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick die Verdampfungstemperatur einiger gängiger Kältemittel anschauen. Diese liegt in der Regel zwischen minus 20 und minus 40 Grad Celsius; also weit unter den Temperaturen, die in Deutschland im Winter gemessen werden.

Sollte die Außentemperatur doch einmal unter –20 °C fallen, schaltet sich bei den meisten Wärmepumpenmodellen vorübergehend ein elektrischer Heizstab ein. Dieser befindet sich direkt im Warmwasserspeicher und wird daher von niedrigen Außentemperaturen nicht beeinflusst.

Wie funktioniert eine Erdwärmepumpe?

Bei Erdwärmepumpen ist die Erschließung der Wärmequelle vergleichsweise aufwändiger als bei Luft-Wasser-Wärmepumpen. Hier kommen nämlich, je nach Modell, entweder großflächige Kollektoren oder tief ins Erdreich reichende Sonden zum Einsatz. Da beide Ausführungen mit umfangreichen Erdarbeiten verbunden sind, fallen die Kosten für Erdwärmepumpen auch deutlich höher aus. In der Funktionalität sind sie – einmal installiert – jedoch etwas konstanter, da das Erdreich so gut wie keinen Temperaturschwankungen unterliegt.

Wie funktioniert eine Grundwasser-Wärmepumpe?

Grundwasser-Wärmepumpen funktionieren, ähnlich wie Erdwärmepumpen, über die Erschließung einer tief unter der Erde liegenden Energiequelle: dem Grundwasser. Dieses wird über ein Brunnensystem an die Erdoberfläche befördert, gibt dort seine Energie an die Wärmepumpe ab und wird anschließend wieder in die Erde geleitet. Aufgrund der konstanten Temperaturen des Grundwassers gilt diese Art der Wärmepumpe als eine der effizientesten. Allerdings hat die hohe Funktionalität auch ihren Preis, weswegen Grundwasser-Wärmepumpen zu den weniger beliebten Modellen zählen.

Kann eine Wärmepumpe auch kühlen?

Eine weitere, eher unbekannte Funktion der Wärmepumpe ist die Kühlung des Hauses. Die Kühlung mit einer Wärmepumpe funktioniert vom Prinzip her wie die Wärmeerzeugung, nur dass der Kältemittelkreislauf umgekehrt abläuft. Mit anderen Worten wird also die Wärme der Heizkörper nach außen abgeführt, wodurch sich das gesamte Heizsystem und damit auch das Haus abkühlen. Das funktioniert übrigens besonders gut mit großflächigen Heizkörpern, wie beispielsweise einer Fußbodenheizung. Allerdings: Mit der Kühlleistung einer Klimaanlage kann die Wärmepumpe selbst in diesem Fall nicht mithalten.

Wärmepumpe konfigurieren und nachhaltig heizen